初心者向けの計算事例「ダム崩壊シミュレーション」を説明します。

ダム崩壊シミュレーションは、自由表面を持つ流体の挙動を計算する典型的な例題です。

1.計算フォルダの作成

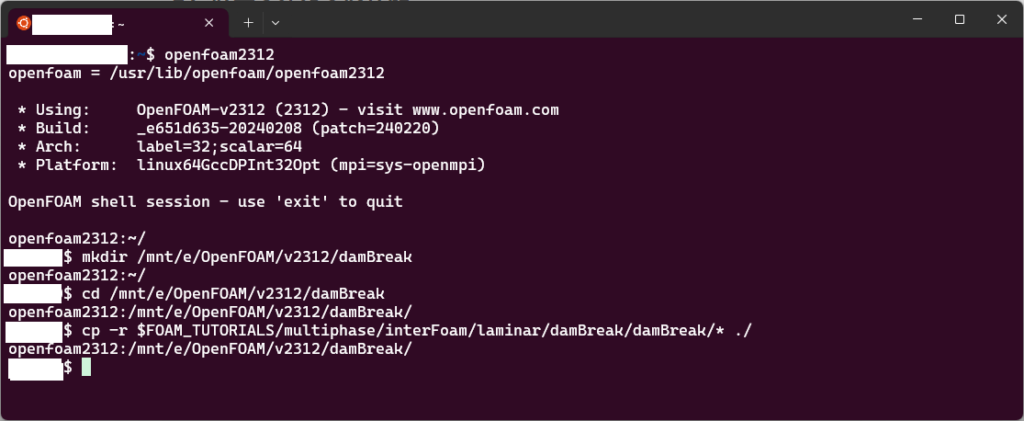

WSL2のUbuntuを立ち上げて、以下のコマンドを使って計算用フォルダを作成し、チュートリアルにあるデータをコピーします。

(「E:\OpenFOAM\v2312」は既存フォルダです。)

openfoam2312

mkdir /mnt/e/OpenFOAM/v2312/damBreak

cd /mnt/e/OpenFOAM/v2312/damBreak

cp -r $FOAM_TUTORIALS/multiphase/interFoam/laminar/damBreak/damBreak/* ./

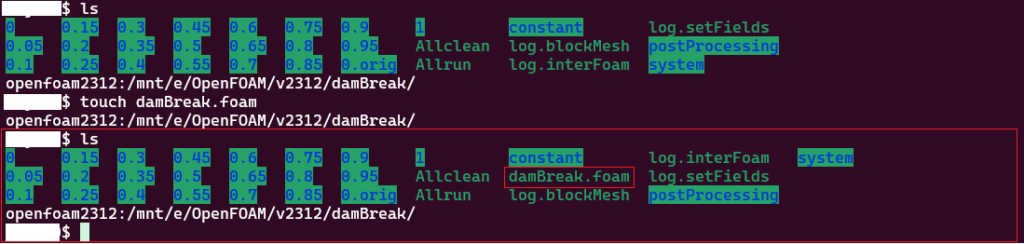

コマンド「ls」を使って、下記の図面が表示されればOKです。

Linuxの初歩的なコマンド(cdやcpなど)が詳しくない方は、Windows上でエクスプローラーを使ってコピーすることもできます(WSL2の最も大きいメリットと思います)。

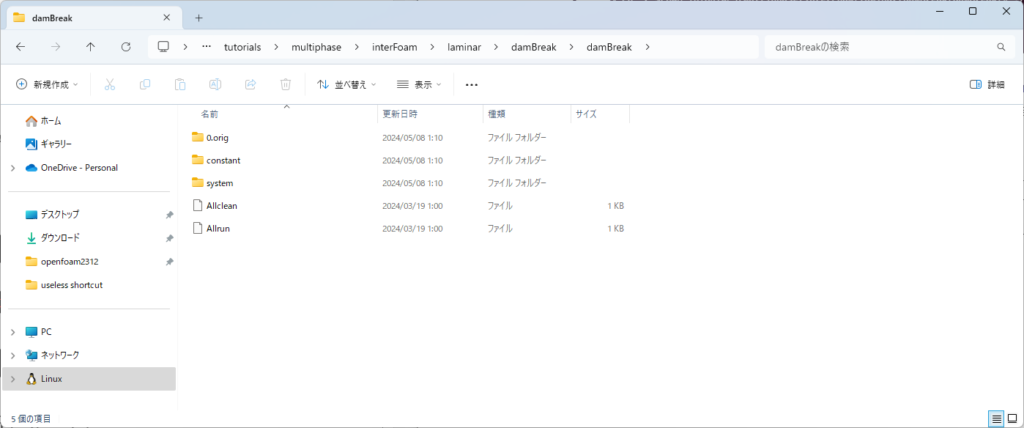

チュートリアルにあるダム崩壊シミュレーションのデータ:

\wsl.localhost\Ubuntu\usr\lib\openfoam\openfoam2312\tutorials\multiphase\interFoam\laminar\damBreak\damBreak

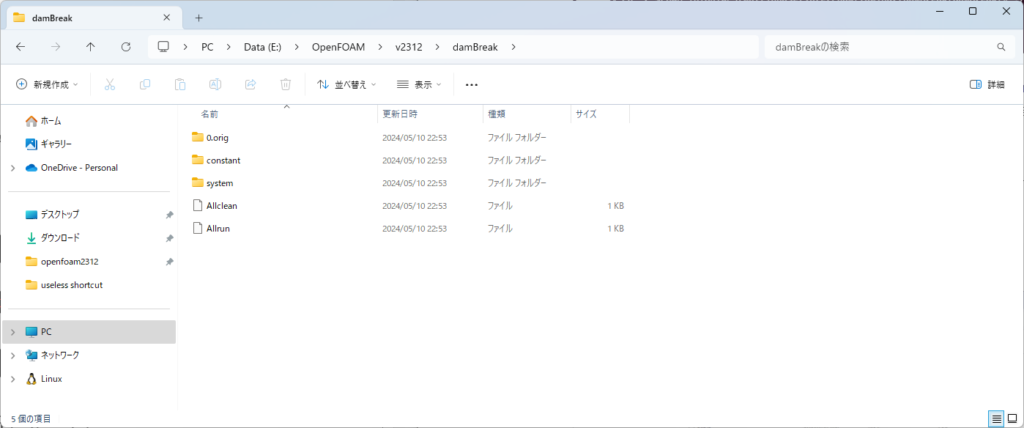

計算フォルダ:

E:\OpenFOAM\v2312\damBreak

フォルダのスクショ:

2.計算の実施

上記の画像の通り、計算フォルダの中に「0.orig」「constant」「system」フォルダ3つと「Allclean」「Allrun」実行ファイル2つがあります。

ファイルそれぞれの意味は別の記事で説明する予定ですが、「Allclean」は計算フォルダを初期化するスクリプトで、「Allrun」は計算を実施するスクリプトです。

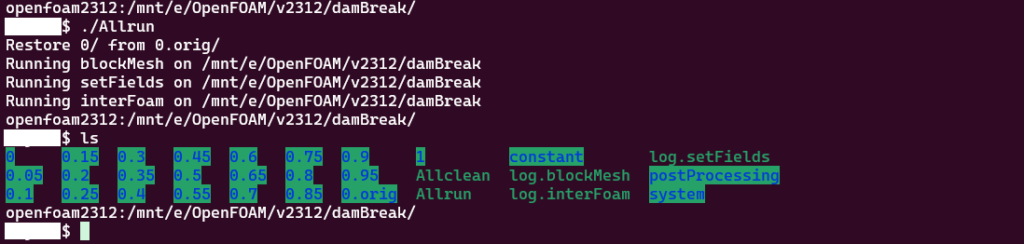

「Allrun」を実行して計算が開始します。

コマンド「ls」を使って、下記が表示されれば計算が終了となります。

3.計算結果の可視化

コマンド「touch damBreak.foam」を使って、ParaViewによる可視化のためのファイルを作成します。コマンド「ls」で「damBreak.foam」というファイルが新たに作られたことを確認できます。

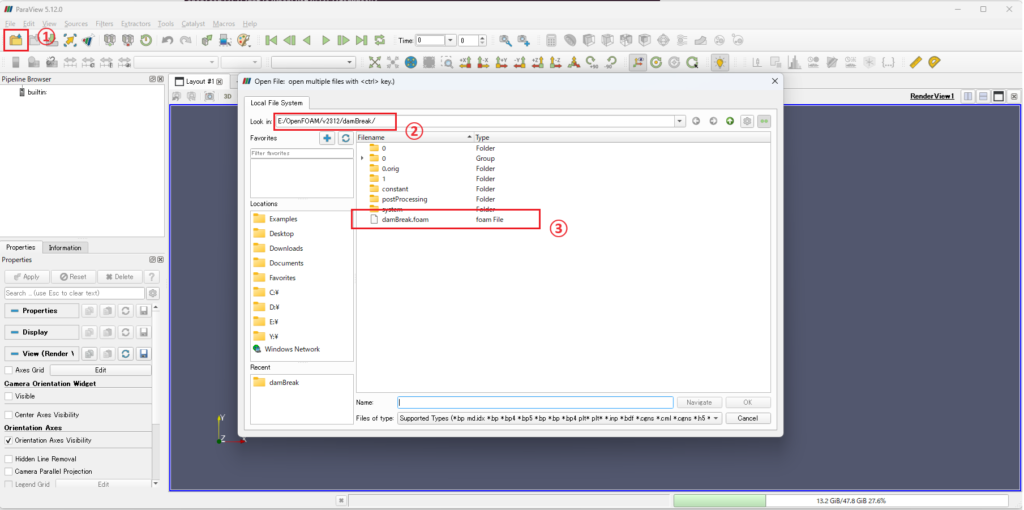

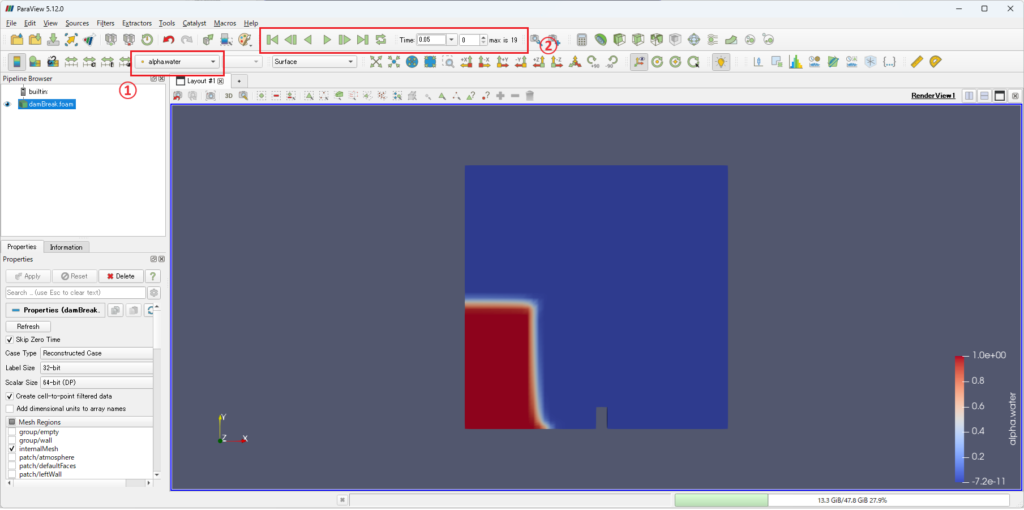

ParaViewを起動し、「damBreak.foam」を開きます。

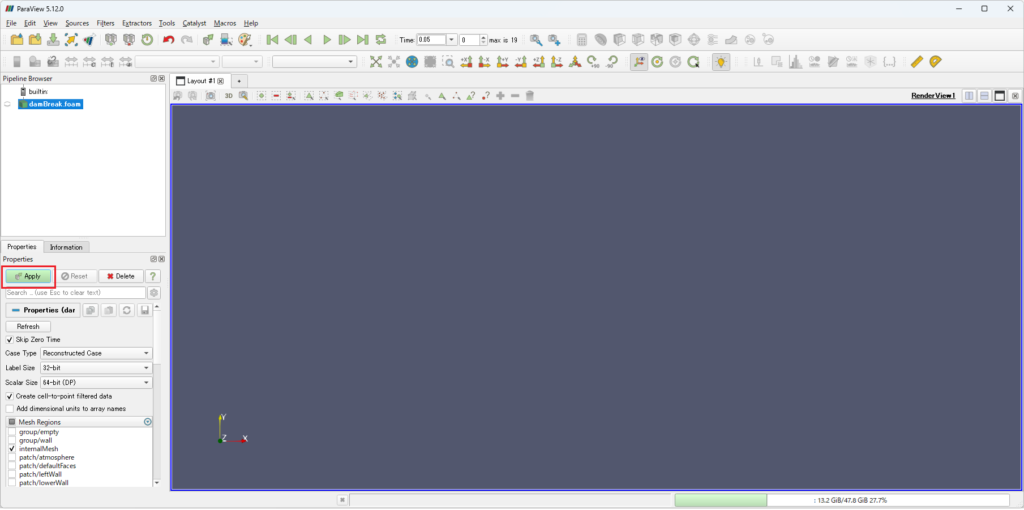

左側にある「Apply」をクリックして、下記の画面になればOKです。

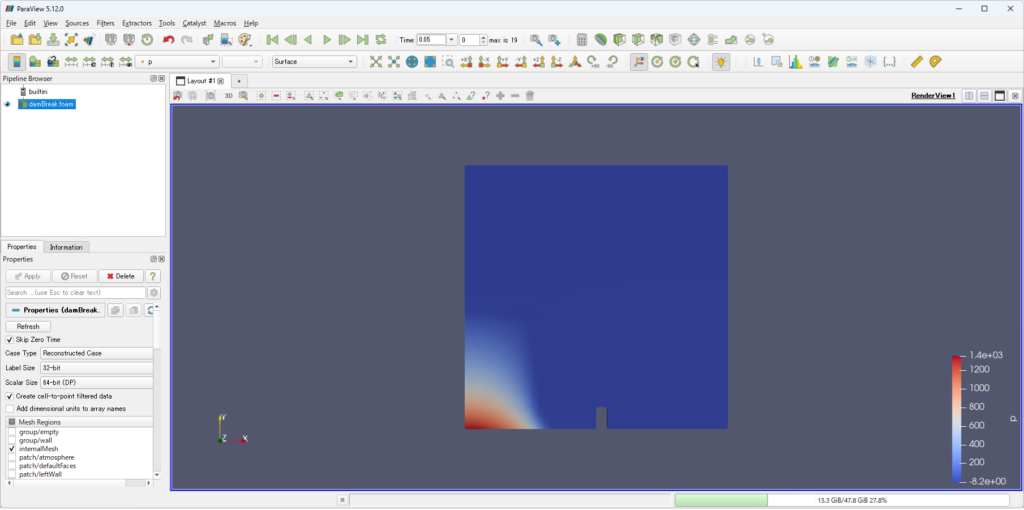

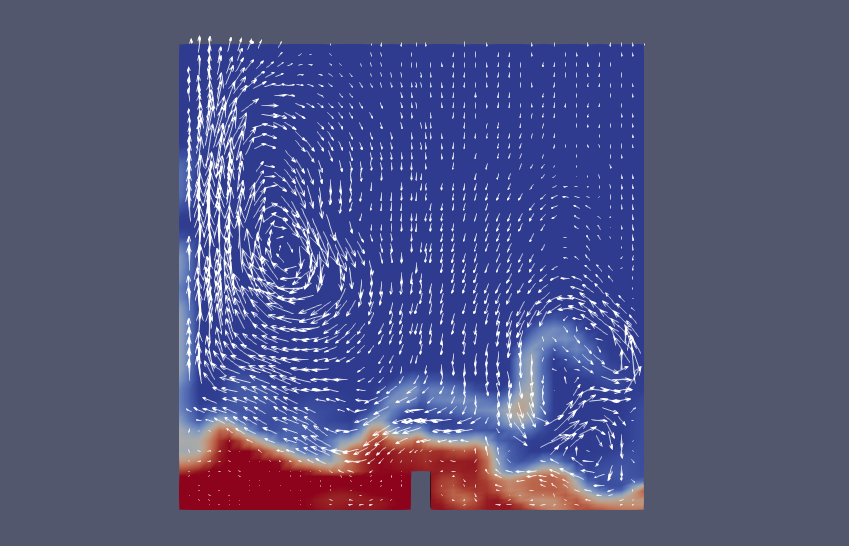

気液相を表示するために、「alpha.water」に変更します。

「Play」ボタンなどをクリックすることで、各時刻の計算結果を表示することができます。

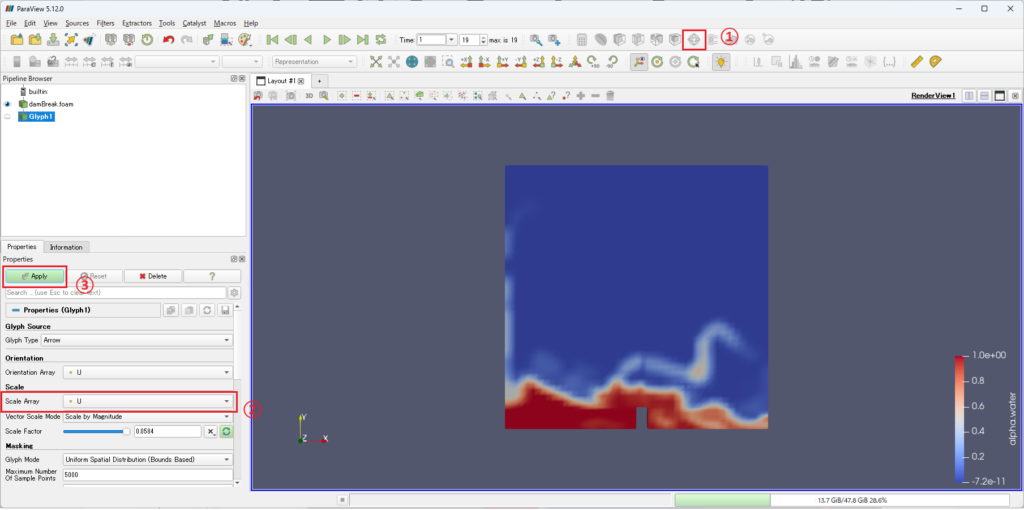

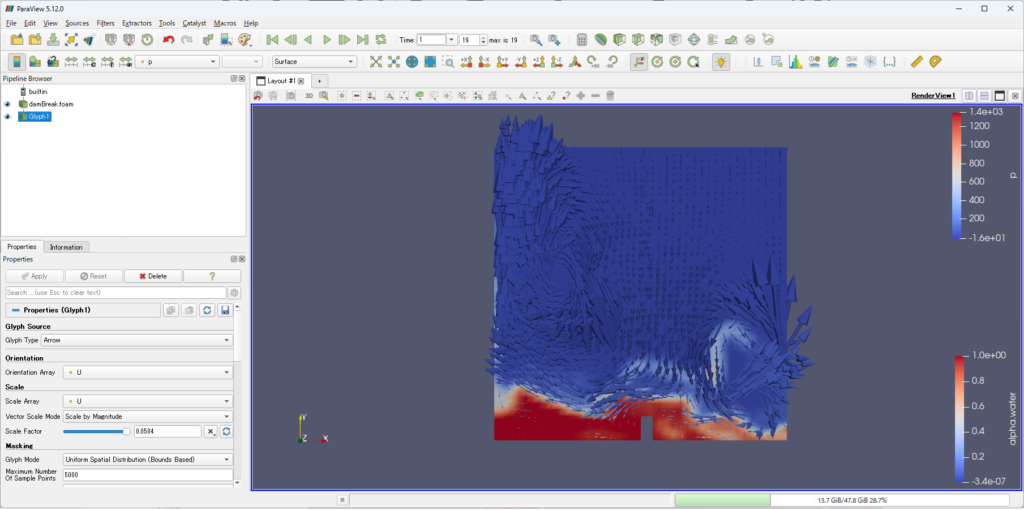

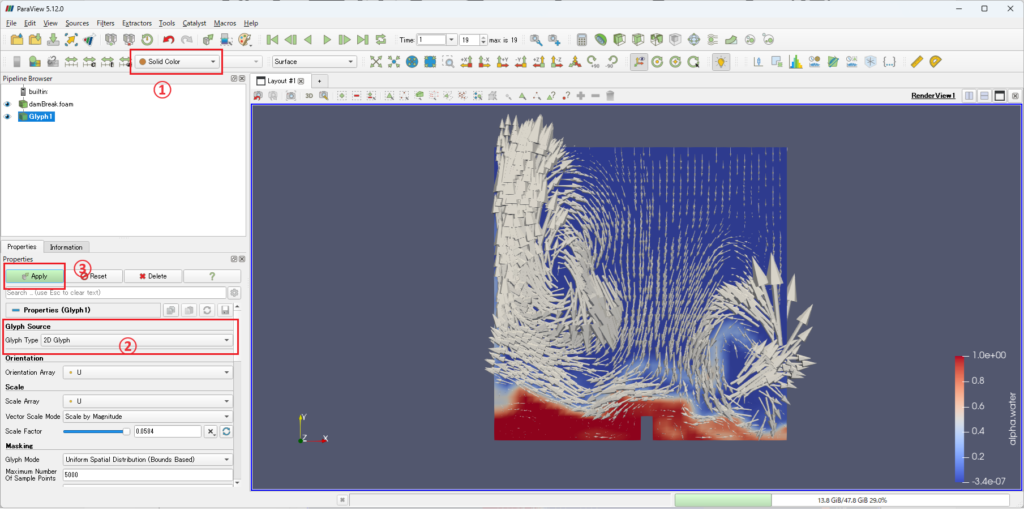

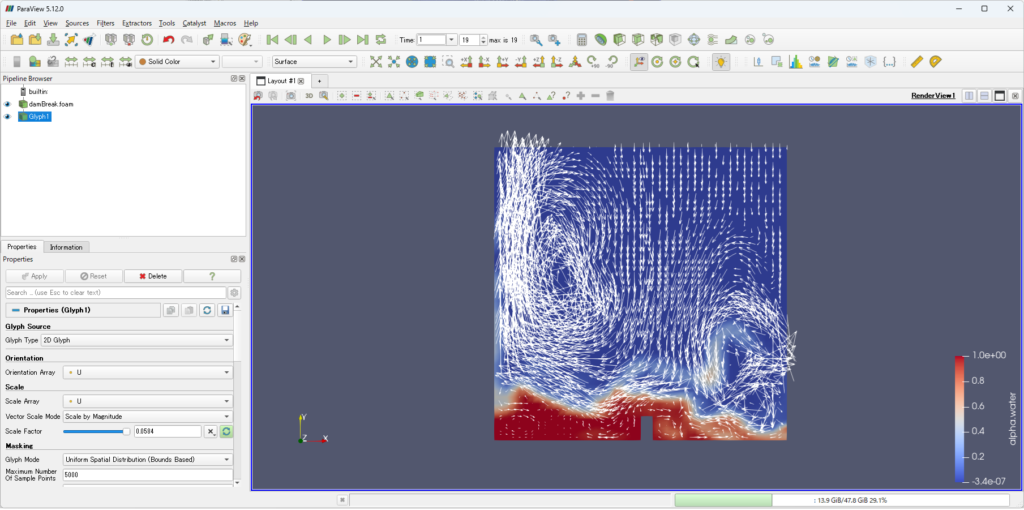

流速ベクトルを表示するために、「Glyph」ボタンをクリックし、左側にあるタブ「Properties」→「Scale」→「Scale Array」を「U」に変更して、「Apply」をクリックします。

少しわかりづらいので見栄えを変えてみます。

以上。

コメント